よくある悩み

- 簿記2級は独学で合格できる?

- 簿記2級が難しいってホント?

- 簿記2級に独学でチャレンジすべきか通信講座を選ぶべきか知りたい!

こんな悩みを解決します!

この記事の信頼性

私は通信講座で簿記2級を学習し、学習期間2.5ヶ月で簿記2級に1発合格しました。

じゃっきー

じゃっきー実際に簿記2級を受験した経験から、通信講座を選ぶべき理由を解説するよ!

本題に入る前に

結論から言うと、簿記2級に独学で合格することは可能です。

知り合いでも独学で簿記2級に合格した人はいますし、ネット上でも「簿記2級 独学」で検索すれば情報は山ほど出てきます。

しかし私は簿記2級の独学はおすすめしません。

何故なら、通信講座での学習と比べてそこまで魅力的なメリットがないからです。

- 簿記2級の難易度が高い理由

- 簿記2級の独学をおすすめしない理由

- 簿記2級の学習は通信講座が良い理由

この記事を読めば、独学にチャレンジするべきか通信講座を利用するべきか答えが見つかります。

ぜひ最後までお読みください。

簿記2級の難易度

最初に簿記2級の難易度について見ていきましょう。

簿記2級は「普通」レベルの難易度

簿記2級の難易度は、資格全体の中では「普通」レベルに該当します。

▼ 難易度別の資格例

| 超難関 | 司法書士 公認会計士 税理士 |

|---|---|

| 難関 | 漢検 1級 日商簿記 1級 英検 準1級 |

| 普通 | 通関士 漢検 準1級 FP技能士 1級 日商簿記 2級 英検 2級 TOEICテスト 700点 |

| 簡単 | 漢検 準2級 日商簿記 3級 秘書技能検定 2級 |

「普通」と言われると「そんな難しくないのかな?」と思われるかもしれませんが、同じ「普通」レベルの資格を見てみると難易度はまぁまぁ高いです。

元々「勉強が得意!」というレベルでなければ、試験到達までに脱落する可能性も充分あります。

通関士の勉強を始めた知人は、教科書を買って1週間で挫折したよ。

海外も英語も好きな方だったけど、法律的なものは合わなかったみたい

自分の苦手分野だと益々難しくなるよね

簿記2級では「企業のお金の流れ」・「製品製造の流れ」を理解することを前提に、「文章の読解力」・「言葉の暗記力」・「計算力」が試される試験です。

これらのことに苦手意識がある人は、簿記2級の「普通」レベルは想像しているよりもっと上になるでしょう。

簿記2級と同じ難易度の資格を比較

簿記2級と同じ「普通」レベルの資格について、もう少し深堀して比較してみましょう。

事務で馴染みのある「普通」レベルの資格一覧と合格率は下記の通りです。

▼ 難易度「普通」の資格の合格率

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 日商簿記 2級 | 20% |

| 通関士 | 10~15% |

| FP技能士 1級 | 15% |

| 漢検 準1級 | 15% |

| 英検 2級 | 25% |

| TOEICテスト 700点 | 15% ※得点者の割合 |

全体的に試験の合格率は25%を切っています。

勉強が得意な人も苦手な人もいる中で4人に1人しか合格できないということは、まぁまぁの難易度の高さであることが分かりますね。

何かしらの資格試験を受けたことがある人は、同じ「普通」レベルを比較してみると想像しやすいね

簿記2級の難易度が高いと言われる理由

はっきり言って、簿記2級の難易度はそこそこ高いです。

簿記3級を受けたことがある人は、難易度の違いに度肝を抜かれると思います。

実際「思ってたんとちゃう!」と感じた人は多いはず

簿記3級と比べて簿記2級の難易度が高いと言われる理由は以下の通り。

▼ 簿記2級の難易度が高いと言われる理由

- 試験実施回により合格率の差が激しい

- 試験の範囲が広い

- 商業簿記の内容が複雑

- 工業簿記の癖が強い

- 試験範囲が難しい内容に改定されている

- 試験時間が短い

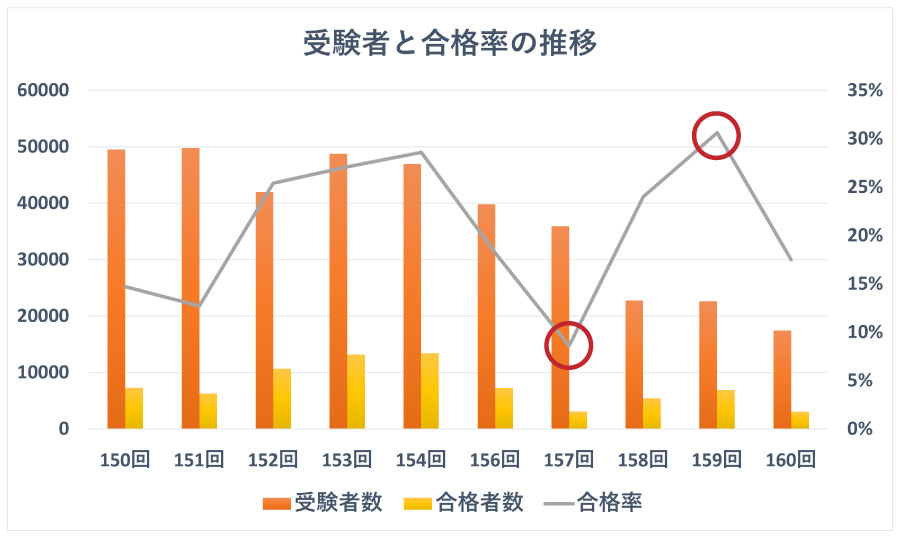

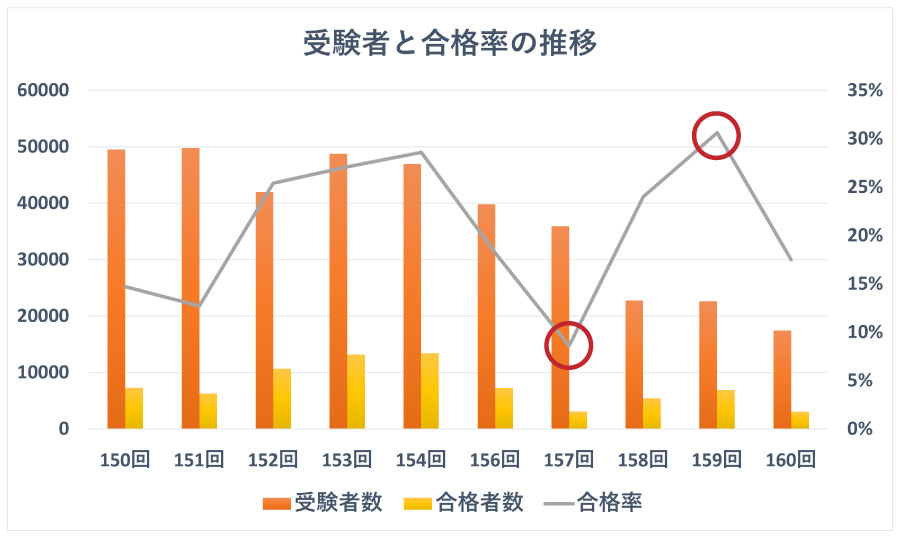

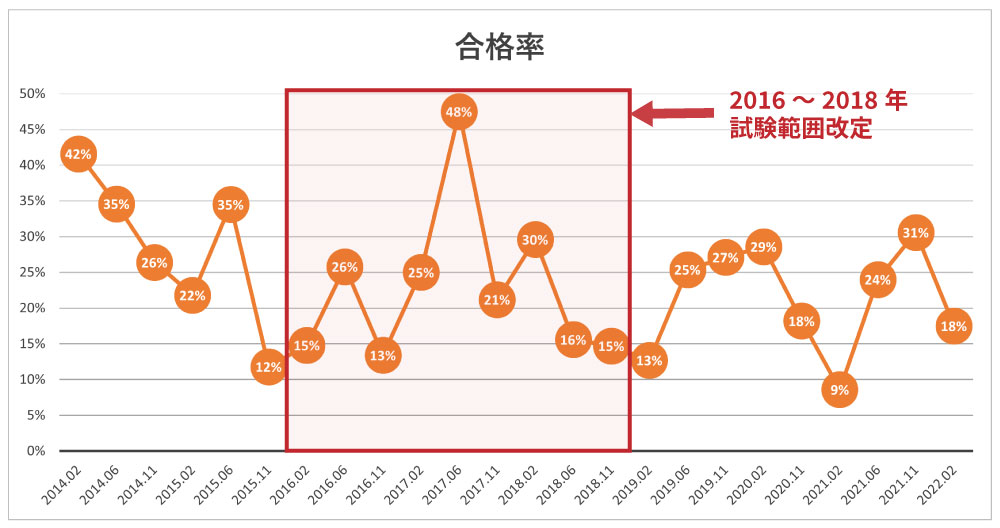

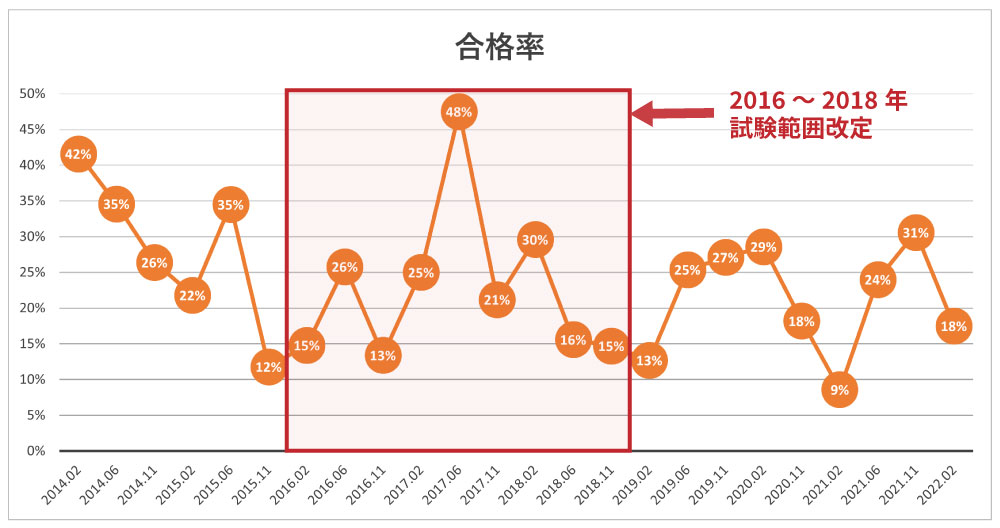

試験実施回により合格率の差が激しい

簿記2級の合格率は平均して20%程度です。

「5人に1人」と考えるとそれだけでも簿記2級の難易度の高さがうかがえますが、「簿記2級の難易度が高い」と言われる所以は試験実施回により合格率に差が激しいことにあります。

例えば簿記2級の直近10回の合格率は以下の通りです。

▼ 簿記2級の受験者数と合格率(直近10回)

| 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 150(2018.11.18) | 49,516 | 7,276 | 14.7% |

| 151(2019.02.24) | 49,766 | 6,297 | 12.7% |

| 152(2019.06.09) | 41,995 | 10,666 | 25.4% |

| 153(2019.11.17) | 48,744 | 13,195 | 27.1% |

| 154(2020.02.23) | 46,939 | 13,409 | 28.6% |

| 155(2020.06.14) | 中止 | ||

| 156(2020.11.15) | 39,830 | 7,255 | 18.2% |

| 157(2021.02.28) | 35,898 | 3,091 | 8.6% |

| 158(2021.06.13) | 22,711 | 5,440 | 24.0% |

| 159(2021.11.21) | 22,626 | 6,932 | 30.6% |

| 160(2022.02.27) | 17,448 | 3,057 | 17.5% |

159回(2021.11.21)のように合格率が30%を上回ることもあれば、157回(2021.2.28)のように合格率8.6%と鬼のような数字を叩きだすこともあります。

過去問解いたら「誰が分かるねん!」ってレベルで草生えた

それでも合格してる人がいることに驚きだよね・・・

このように極端に難しい試験回に当たってしまうと難易度は遥かに上がるので、簿記2級試験の合格が難しくなってしまいます。

合格率の高さに定評のある「フォーサイト」では、この157回で合格率69.7%という高い数字を出しています。(全国合格率8.6%)

試験の範囲が広い

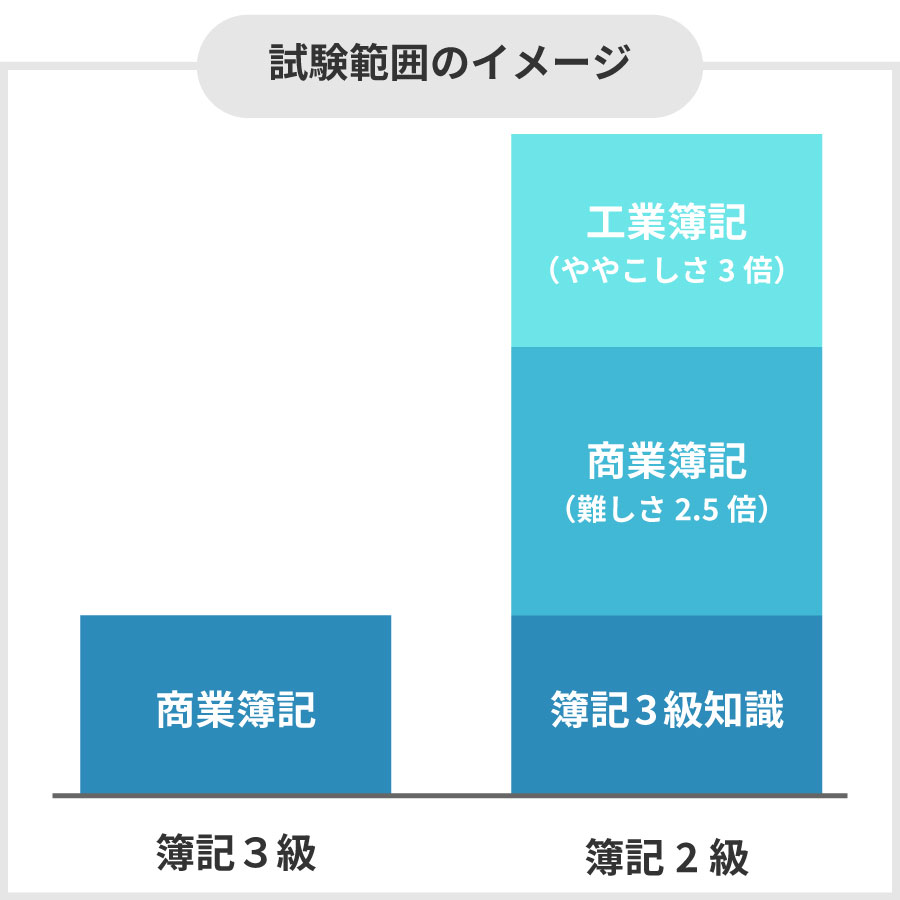

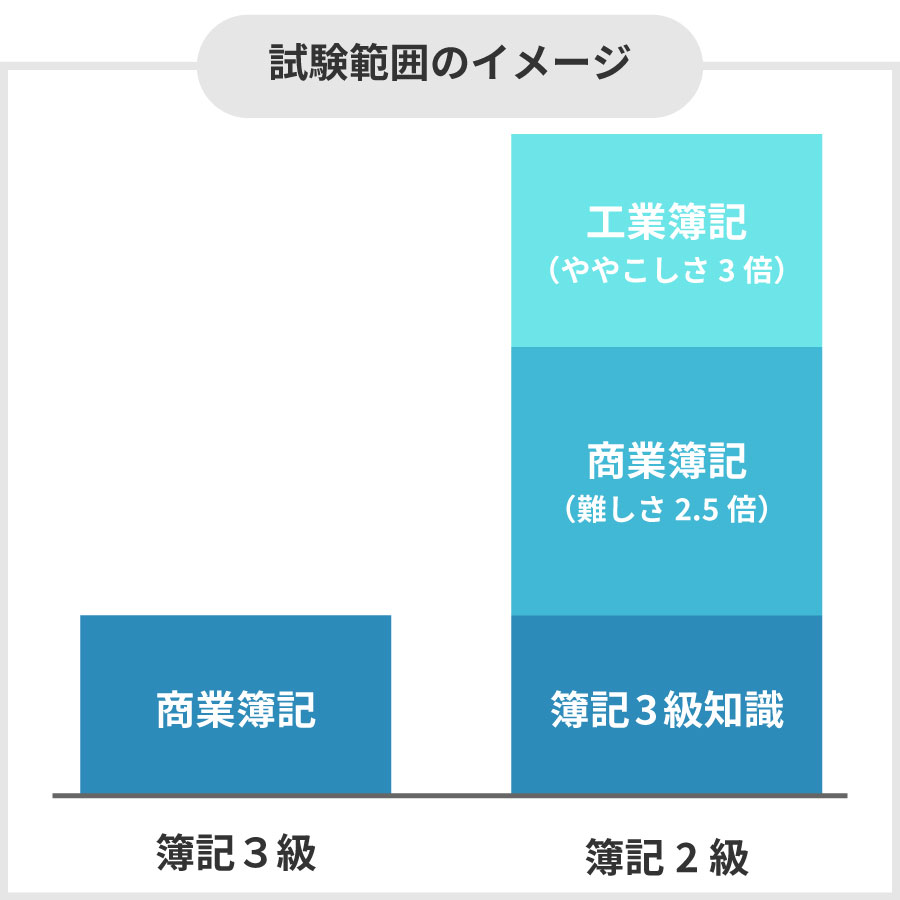

簿記2級は簿記3級と比べて試験範囲がかなり広くなります。

イメージ図にするとこんな感じです。

簿記2級では簿記3級の知識を前提により複雑な商業簿記を学び、さらには工業簿記という新たな分野を学んでいかなくてはなりません。

短期間で効率よく学習を進めないと「簿記2級範囲を1周した頃には、最初に習ったことは忘却の彼方」というループ地獄に陥る可能性もあります。

通信講座で学習しても、全部覚えるにはかなりの学習時間が必要だよ

穴の空いたコップに水を満たすために蛇口を全開にする必要があるように、忘却を最小限に留めるためには学習を一気に進めていくことが重要です。

試験範囲が広くなればなるほど注ぐ水の量は増えるので、「忘れない努力が必要」という意味でも試験の難易度は上がります。

商業簿記の内容が複雑

簿記2級は簿記3級と比べて、商業簿記の内容が複雑になっていきます。

例えば簿記3級で学習した減価償却の方法は「定額法」のみですが、簿記2級からは「200%定率法」・「生産高比率法」が加わります。

▼ 固定資産の減価償却の方法

- 定額法(簿記3級で学習済み)

- 200%定率法(簿記2級から学習)

- 生産高比率法(簿記2級から学習)

簿記3級の基礎知識を前提に、より深い内容を学習していくイメージです。

簿記2級ではより実務に近い内容を学んでいくよ

しかし、これぐらいの難易度なら可愛いものですが、『税効果会計』と『連結会計』が登場すると簿記2級の難易度は一気にぶち上がります。

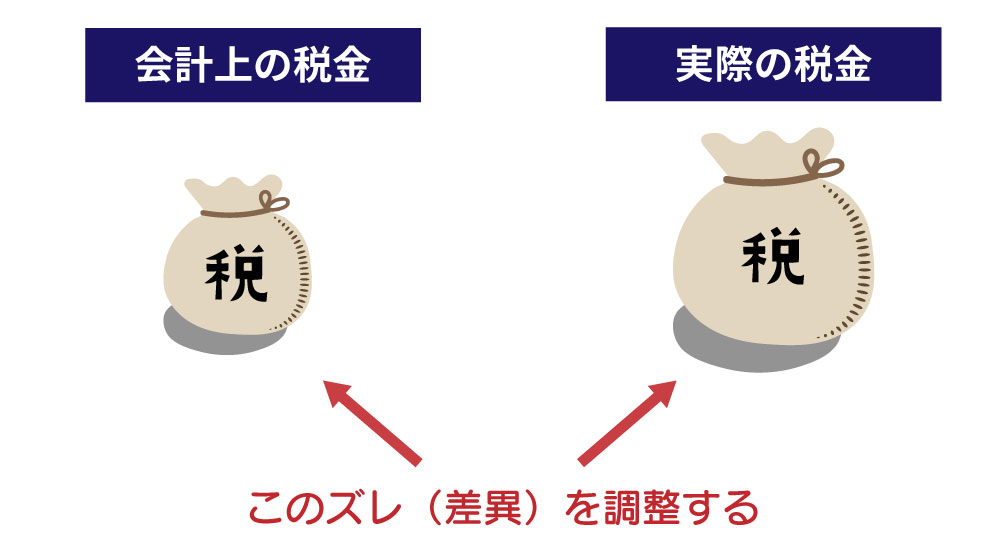

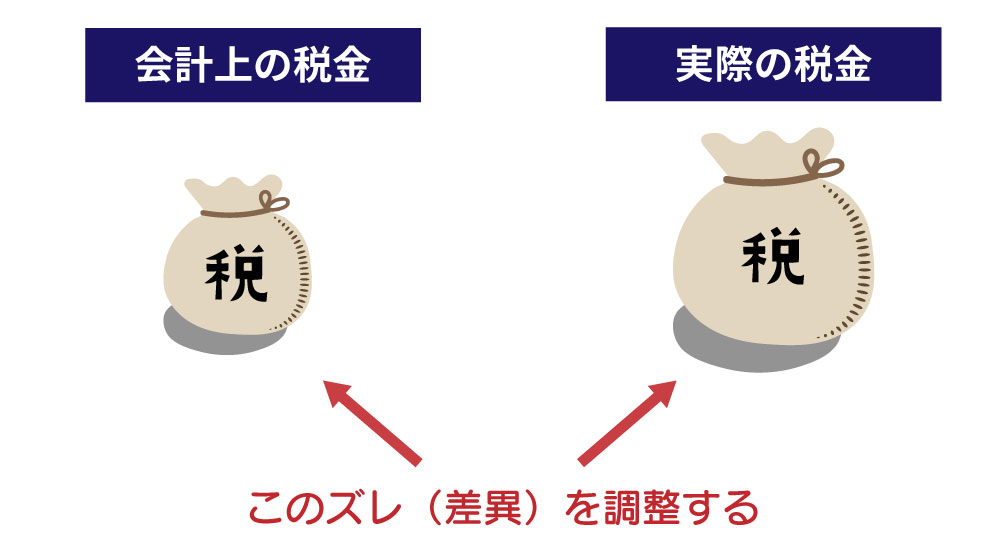

税効果会計とは

『企業会計の税金』と『実際(税務上)の税金』のズレ(差異)を調整して、法人税等の金額を適切に期間配分する手続きのこと。

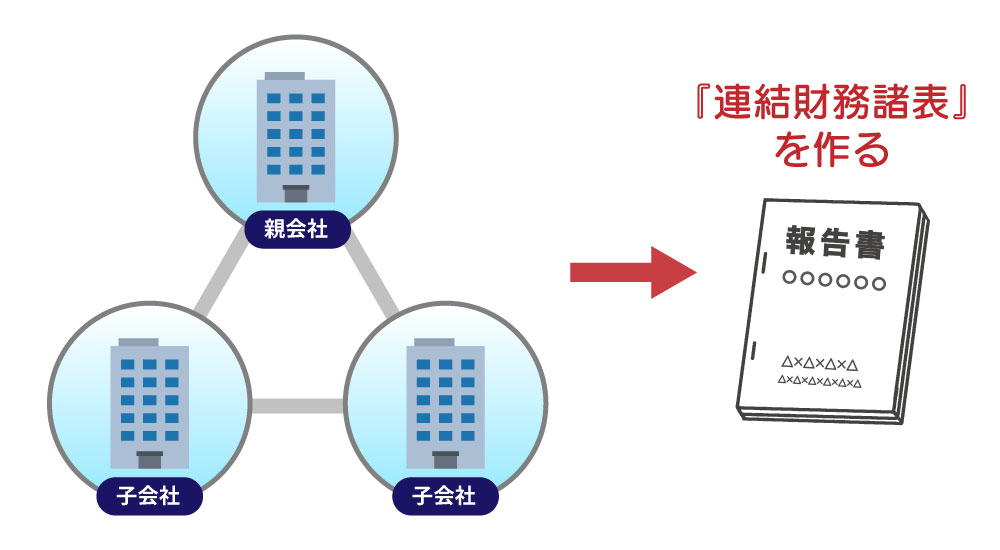

連結会計とは

親会社や子会社など、支配従属の関係にある会社を1つの企業集団とみなし、連結財務諸表を作成するための会計手続きのこと。

正直1・2回講義を聞いただけでは何をしているのか全く意味が分かりませんでした。

というのも、『税効果会計』も『連結会計』も元々は1級の試験範囲だったそうです。

SNSでもこの科目に頭をやられている人は多いことが分かりますね。

簿記3級ではここまで複雑な科目がなかっただけに簿記2級では苦戦を強いられる人が多く、簿記2級の難易度の高さが目立ちます。

工業簿記の癖が強い

簿記2級では「工業簿記」という新しい分野が登場します。

▼ 簿記3級でも学習する商業簿記

商業簿記とは

商品を仕入れてそのまま外部へ販売する形態の商企業で用いられる簿記

⇒ 小売店、家電販売店、洋品店、百貨店、スーパーなどが該当

▼ 簿記2級から学習する工業簿記

工業簿記とは

商品を仕入れて加工・製造し、外部へ販売する形態の工企業に用いられる簿記

⇒ 自動車製造業、繊維工業、鉄鋼業、食料製造業、石油精製業などのメーカーが該当

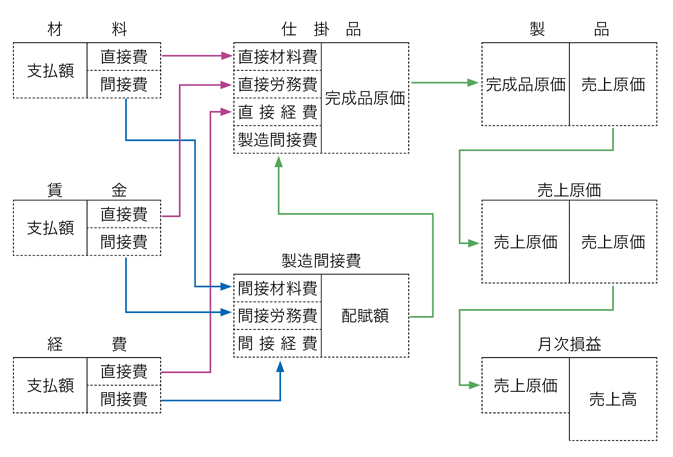

商業簿記も工業簿記も最終目的は「財務諸表」を作ることにありますが、工業簿記では製品製造に要した原価を計算する「原価計算」を新しく学んでいきます。

「原価計算」では材料調達から製品製造までの流れに沿って様々な方法で原価を計算していくので、下記の「勘定連絡図」と呼ばれるものを理解しておかなければなりません。

▼ 「勘定連絡図」

工業簿記でこの「勘定連絡図」を理解できていないと、学習中に「今何の計算をしているのか」ということが分からなくなり勉強効率は落ちてしまいます。

科目ごとに勉強を進める商業簿記とは違って、工業簿記では全体のフローを理解することが超重要!

あと計算自体もややこしいものが多いから、数学苦手な人にとっては苦痛かも・・・

うわ・・・なんかもう既に嫌になってきた

こちらでも工業簿記の癖の強さにやられている人は多くいますね。

工業簿記はイメージや流れが掴めるまではとっつきにくいので、簿記2級の難易度を上げる要因の1つとなっています。

試験範囲が難しい内容に改定されている

簿記2級の試験範囲は、2016年度・2017年度により難しい内容に変更されています。

決して「難しい試験にしてやろう」という陰謀ではなく、IT化やグローバル化が進んだ現代の実務により近い簿記の学習を目的とするためです。

社会が複雑になっていくほど簿記も複雑になっていく

そう思えば試験範囲の改定も受け入れるしかないよね

実際に簿記2級の試験範囲で変更となったのは以下の通りです。

2016年度からの2級範囲の主な変更内容

| 有価証券 | |

|---|---|

| 絶望度: | 3.0 |

| 変更内容: | 「売買目的有価証券」・「満期保有目的の債券」に加えて「子会社株式」・「関連会社株式」・「その他有価証券」が2級範囲に追加 |

| クレジット売掛金 | |

| 絶望度: | 1.0 |

| 変更内容: | 現実でもよく行われるクレジット取引が2級の試験範囲に追加 |

| 電子記録債権 | |

| 絶望度: | 1.0 |

| 変更内容: | 現在の普及度を鑑みて、1級から2級の範囲に移動 |

| 「販売のつど売上原価勘定に振り替える方法」による商品売買の記帳 | |

| 絶望度: | 1.0 |

| 変更内容: | 実務で一般的になっていることを考慮して、2級試験範囲に追加 |

| ソフトウェア | |

| 絶望度: | 1.0 |

| 変更内容: | ITが普及している現代に則し、自社利用のソフトウェアに限定して1級から2級の範囲に移動 |

| サービス業を営む会社の会計処理(役務収益・役務費用) | |

| 絶望度: | 3.0 |

| 変更内容: | サービス業が増加している現代に則し、商品売買業以外の事業を営む企業の会計処理を2級の範囲に追加 |

| 貸倒引当金の個別評価・損益計算書上の表示区分 | |

| 絶望度: | 2.0 |

| 変更内容: | 実務でも広く採用されているため、2級の範囲に追加 |

| 株主資本の計数の変動 | |

| 絶望度: | 4.0 |

| 変更内容: | 現代では比較的簡単に行えるようになったため、1級から2級の範囲に移動 |

2017年度からの2級範囲の主な変更内容

| 圧縮記帳(直接控除方式のみ) | |

|---|---|

| 絶望度: | 1.0 |

| 変更内容: | 実務で広く普及しているため、簡易なものに限定して1級から2級の範囲に移動 |

| リース取引の借手側の会計処理・表示 | |

| 絶望度: | 2.0 |

| 変更内容: | 実務で広く普及しているため、簡易なものに限定して1級から2級の範囲に移動 |

| 外貨建の営業取引および外貨建売上債権・債務の決算時の換算 | |

| 絶望度: | 2.0 |

| 変更内容: | 現代のグローバル化に伴い、基本的な取引に限って1級から2級の範囲に移動 |

| 連結会計 | |

| 絶望度: | ∞ |

| 変更内容: | 連結会計に対するニーズが高まっている現代に則し、1級から2級の範囲に移動 |

2018年度からの2級範囲の主な変更内容

| 税効果会計 | |

|---|---|

| 絶望度: | ∞ |

| 変更内容: | 上場企業に限らず中小企業でも普及率が高いため、簡易なものに限り1級から2級の範囲に移動 |

3年で難易度上がりすぎワロタ。

1級範囲から移動してるやつも結構あるじゃん

いやホント範囲増えすぎワロタ状態。

最後の『連結会計』と『税効果会計』に関してはやばたん過ぎて計測不可能だわ

ちなみに、簿記2級の試験範囲改定前後の合格率はこんな感じです。

▼ 試験範囲改定前後の合格率

試験範囲の改定後には、合格率が30%を上回ることは珍しくなりました。

2016年度以降の試験範囲改定が、簿記2級の難易度を上げていることが分かります。

試験時間が短い

記2級の試験時間は120分でしたが、2021年6月(第158回)から試験時間は90分に変更されました。

これは2020年12月に導入されたネット試験の試験時間(90分)に合わせるためです。

▼ 簿記2級の試験時間

| 試験 | ~2020年11月 | 2020年12月~2021年5月 | 2021年6月~ |

|---|---|---|---|

| 統一試験 | 120分 | 120分 | 90分 |

| ネット試験 | ― | 90分 | 90分 |

ちなみに、試験範囲と出題される問題数については変更ありません。

「いやなんで時間短くしてん!」と突っ込みたくなる変更内容ですね。

「試験時間が短くなって試験内容が簡単になった」って聞いたけど、実際どうだったの?

確かに過去問みたいに意味の分からない問題はなかったけど、普通にムズイし時間短い・・・。

じっくり悩まずに解ける人は余裕の時間なんだろうけど、見直しまでしようと思ったら相当大変だね

私は2021年7月にネット試験を受験しましたが、普通に時間が足りずにあと1問不正解で不合格というギリギリのラインで合格しました。

試験時間90分以内に問題を解き切るには速く問題を解く訓練も必要です。

時間に余裕はない試験内容となっているので、簿記2級の難易度は高めと言えます。

試験時間が短くなった分、過去に比べて比較的基本的な知識が問われるようになっています。

しっかり試験対策をして時間内に解けるように頑張りましょう!

簿記2級の独学をおすすめしない理由

簿記2級に独学で合格することは可能ですが、独学での勉強はおすすめしません。

理由は下記の通りです。

▼ 簿記2級の独学をおすすめしない理由

- 講座受講者よりも途中で挫折する可能性が高くなる

- 結果的に受講費用が高くなる可能性がある

- 受験の目的が転職ならチャンスを逃す恐れがある

講座受講者よりも途中で挫折する可能性が高くなる

簿記3級も独学で合格できたし、2級も独学で行けるでしょ!

と考えている人も多いと思いますが、独学で簿記2級を勉強すると途中で挫折する可能性が高いです。

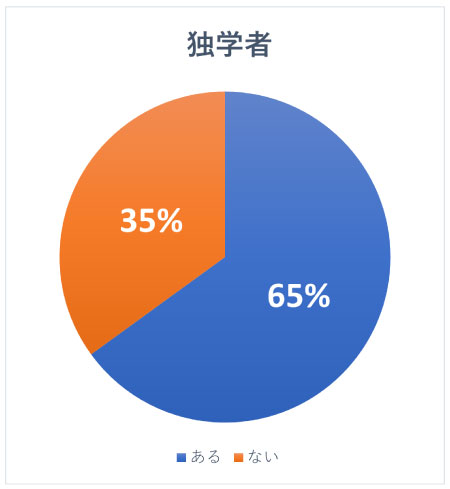

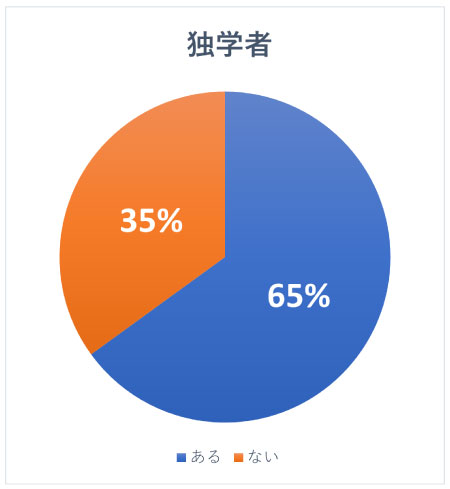

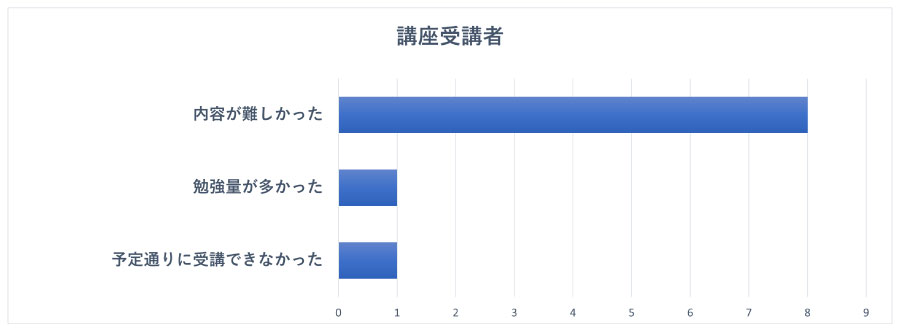

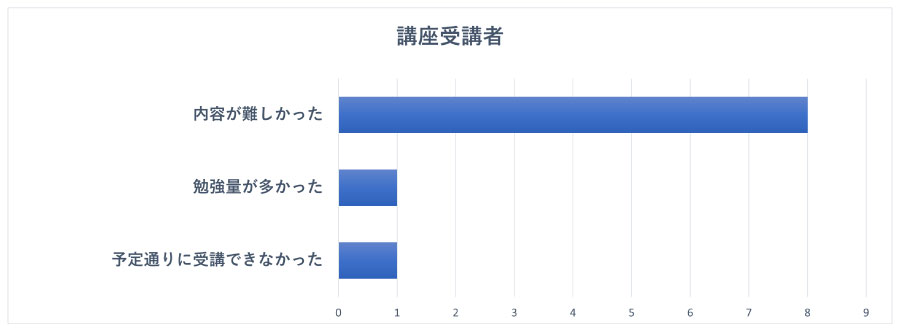

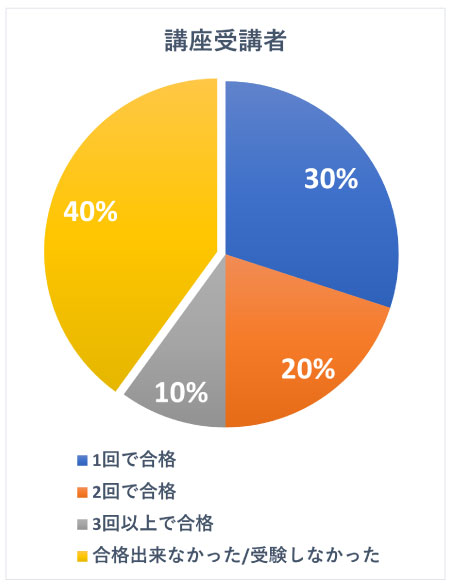

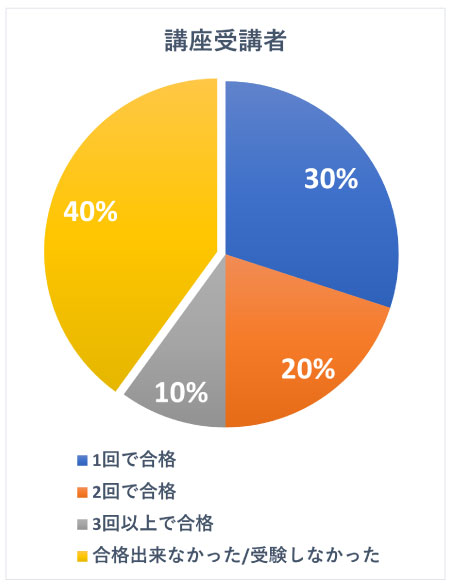

実際に簿記2級に独学で挑んだ人と講座を受講した人にアンケートを行ったので、それぞれの結果を見ていきましょう。

独学で挫折経験のある人は講座受講者の1.3倍

簿記2級に独学、または講座(通信・通学不問)で勉強したことがある20名ずつにアンケートを行ったところ、挫折経験のある人は独学者で65%、講座受講者で50%いることが分かりました。

▼ Q. 簿記2級の勉強途中で挫折しそうになった(/挫折した)ことはありますか?

その理由を尋ねたところ、独学では理由にバラつきが出たのに対し、講座受講では「内容が難しかった」という回答が断トツで多い結果となっています。

▼ Q. 途中で挫折しそうになった(/挫折した)理由を教えてください。

勉強内容だけでなく、勉強環境で挫折する可能性もあることを充分理解しておく必要がありますね。

どういう計画を立てて勉強するのか、どんな手順で勉強を進めるのかってことも考えておくことが大切だね

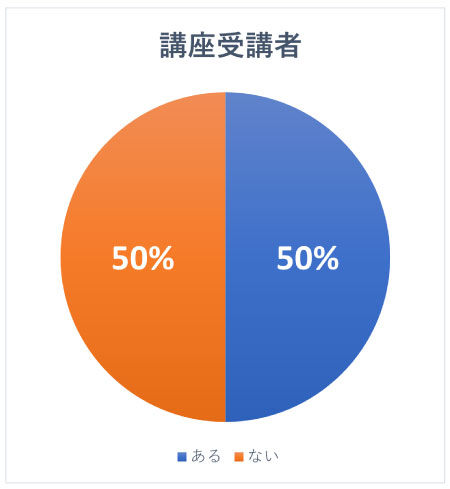

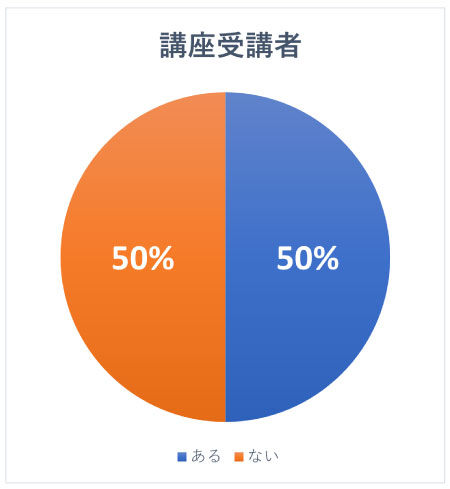

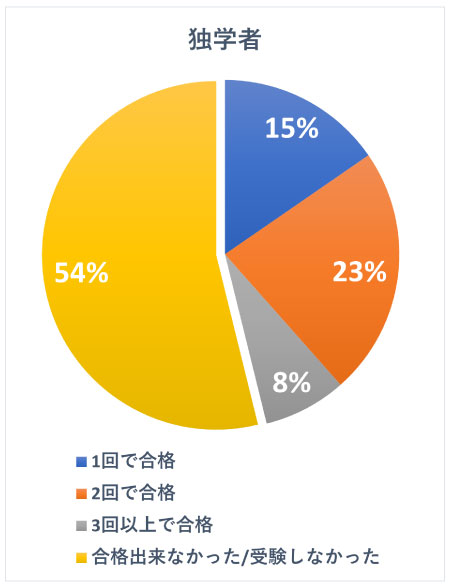

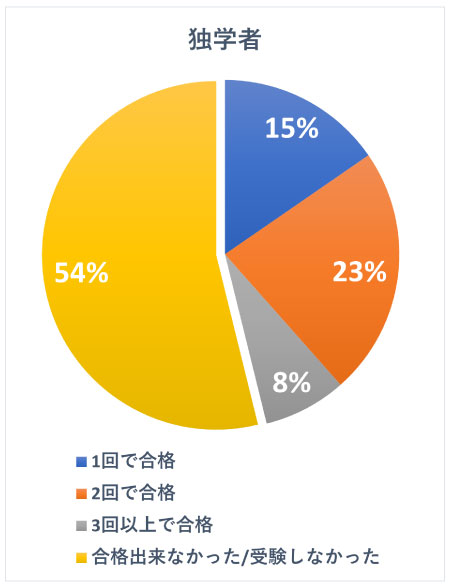

独学で試験合格に至らなかった人は講座受講者の1.35倍

また、挫折経験のある人に「試験に合格できたか」尋ねると、試験合格に至らなかった人は独学者が54%、講座受講者が40%という結果となりました。

▼ Q. 簿記2級試験に合格できましたか?

▼ 独学で「合格出来なかった/受験しなかった」人の声

モチベーションが維持できなかった

電車の中や家事の合間などの片手間で勉強できず、机に向かって勉強しなければならない内容だったので時間がとれなかった

工業簿記が全く初めてで最初の理解で躓いてしまった

▼ 講座受講で「合格出来なかった/受験しなかった」人の声

勉強が難しくて付いていけなかった

勉強してもなかなか頭にはいらず四苦八苦だった

内容が難しくて自分には合わなかった

このアンケート結果からも、独学では講座受講者よりも挫折する人が多く、試験合格まで至らない人が多いことが分かります。

結果的に受講費用が高くなる可能性がある

独学は費用を安く抑えられることが魅力的ですが、結果的に通信講座よりも費用が高くなる可能性があります。

購入した教材に満足できないと違う教材を購入する費用が増え、試験に1発合格できないと受講費用がかさむからです。

- 複数の教材に手を付ける

⇒ 教材費が増える(+1,500円程度/冊) - 試験に落ちる

⇒ 受験料がかさむ(+5,500円/回)

※ネット試験の場合は事務手数料+550円

比較として、独学に必要な最低限の金額と通信講座の金額を計算してみましょう。

▼ 比較する教材・通信講座

| 独学「パブロフ」 | 通信講座「スタディング」 | |

|---|---|---|

| 勉強費用 | ●商業簿記テキスト 1,650円 ●工業簿記テキスト 1,650円 ●商業簿記問題集 1,980円 ●工業簿記問題集 1,980円 合計:7,260円 | 簿記2級合格コース 19,800円 |

| 受験費用 | 6,050円 ※ネット試験の場合 | |

| 合計 | 13,310円 | 25,850円 |

必要最低限の教材で受験1回と仮定すると、両者の差額は12,540円です。

1発合格なら独学が1/2の費用でお得だね♪

しかし受験回数が2回、3回と増えると独学のお得感は激減します。

| 受験回数 | 独学費用 | 通信講座「スタディング」との差額 |

|---|---|---|

| 1回 | 13,310円 | 12,540円 |

| 2回 | 19,360円 | 6,490円 |

| 3回 | 25,410円 | 440円 |

受験回数が3回になると両者の差額は440円となり、もはや独学がお得とは言い難い金額です。

差額440円なら、勉強時間が短くて済む通信講座の方が魅力的だね

受講費用のことを考えて独学にこだわる人も多くいると思いますが、「必要最低限の教材」で「1発合格」することが独学費用をお得にする必須条件です。

教材を買い足したり何度も受験すると費用がかさみ、結果通信講座より費用が高くなる可能性があります。

受験の目的が転職ならチャンスを逃す恐れがある

簿記2級受験の目的が「転職」なら、独学で勉強を始めたがために転職のチャンスを逃す恐れがあります。

独学はスクール学習と比べて、試験合格までにかなりの時間がかかるからです。

▼ タイトル

| 勉強方法 | 勉強時間 | 勉強期間 (1日2時間勉強) |

|---|---|---|

| 独学 | 250~350時間 | 4ヶ月~6ヶ月 |

| スクール | 150~250時間 | 2.5ヶ月~4ヶ月 |

独学はスクール学習の約1.5倍の時間がかかると言われています。

期間にすると、1日2時間勉強の想定で最大2ヶ月の差です。

「タイミングが転職成功のカギ」とも言われる転職市場では、この2ヶ月の差が大きな違いを生みます。

資格取得出来たころには「受けたかった企業の応募期間を過ぎていた」ということにもなりかねません。

でもさぁ、スクールって受講費めっちゃ高いじゃん・・・。

やっぱりお金がかからない独学がいいよ

と思っている人によく考えて欲しいのですが、コスパの良いスクールを選べば5万円もかけずに簿記2級に合格できます。

例1)「スタディング」の通信講座で勉強した場合にかかる費用

簿記2級合格コース 19,800円 + 受験料 5,270円 = 25,070円

※受験料はネット試験の場合

例2)「フォーサイト」の通信講座で勉強した場合にかかる費用

簿記2級+過去問解き方講座 37,800円 + 受験料 5,270円 = 43,070円

※受験料はネット試験の場合

例3)「クレアール」の通信講座で勉強した場合にかかる費用

簿記2級パック 53,000円 ⇒ 9月割引 35,510円 + 受験料 5,270円 = 40,780円

※受験料はネット試験の場合

「受講料5万」とだけ聞くと確かに高額です。

しかし転職で年収が50万UPすると考えればどうでしょうか。

| 受講費 | 転職後の年収 | 損益 |

|---|---|---|

| 5万円 | + 50万円 | + 45万円 |

転職のチャンスを逃さず年収UPが出来れば、5万円もすぐに回収できます。

回収どころかもはやお得レベル

来年・再来年以降も+50万が確定してると考えたら、転職の機会損失の方が怖いよね

目先の費用だけに捉われていると将来得られるはずの収入を失うことになり、逆に「費用を抑えたつもりが転職機会を逃して損をした」ということにもなりかねません。

独学では試験合格までに時間を要するので、受験の目的が転職の場合は「転職のチャンスを逃す恐れがある」ということを覚えておきましょう。

コスパ最強「 スタディング

![]()

![]()

- 魅力1 受講料2万以下の圧倒的な低価格

- 魅力2 WEBテキストの利用によりスマホ1台で学習~試験対策まで完結

- 魅力3 基本講義15時間という短期間で学習できる

高い合格率を誇る「フォーサイト」

- 魅力1 全国平均の約2.89倍(簿記2級 2023年6月試験実績)を誇る高い合格率

- 魅力2 効率的&戦略的な学習を可能にするeラーニングシステム「Manabun」

- 魅力3 カラフル&図解中心の分かりやすいオリジナルテキスト

サポートが手厚い「クレアール」

- 魅力1 『非常識合格法』による効率的な学習システム

- 魅力2 指導歴53年のノウハウから学ぶ実用的な簿記

- 魅力3 1年延長保証制度と質問回数無制限の手厚いサポート

それでも独学にチャレンジしたい場合

それでも独学にチャレンジしたい場合は、必ず本屋で勉強内容を確認してからチャレンジしましょう。

中身を確認して「独学で行ける!」と思えるのであれば独学でチャレンジするのもありです。

その際ぜひ本屋で読んで欲しい内容は以下の通り。

▼ 本屋で確認してほしい簿記2級の内容

- 商業簿記-税効果会計

- 商業簿記-連結会計

- 工業簿記-全般

これらは簿記2級学習者がつまずきやすいポイントです。

この辺りを読んで「独学でも行けそう」と感じるなら独学でもあまり苦労しないでしょう。

逆にここで「なんじゃこりゃ~?!」と嫌になりそうな人は、素直にスクール学習を選ぼうね

▼ 独学にチャレンジしてもいい人

- 税効果会計、連結会計、工業簿記全般を理解できる自信がある

- つまづいても挫折しない自信がある

- 最低限の教材で1発合格する自信がある

- 合格が遅くなっても構わない

このような人は独学にチャレンジしてもOKです。

簿記2級は通信講座を選ぶべき理由

独学よりも費用は高くなりますが、簿記2級の勉強をするなら通信講座がおすすめです。

簿記2級は3級と比べて試験の難易度がぐっと高くなり、独学ではデメリットの方が多くなるからです。

▼ 簿記2級を独学するデメリット

- 通信講座より挫折率が高くなる

- 試験合格まで至らない可能性が高くなる

- 結果的に受験費用が高くなる可能性がある

- 試験合格までにかなり時間がかかる

しかし、難易度の高い試験も通信講座を利用すれば合格のハードルは下がります。

具体的に、独学よりも通信講座を選ぶべき理由については以下の通り。

▼ 簿記2級を独学するデメリット

- 独学より挫折しにくい

- 短期間で効率よく勉強ができる

- 教科書だけでは分からない様々なポイントを教えてくれる

- 勉強開始から試験合格までのスケジュールが立てやすい

- プロの講師から正しい簿記を学べる

独学より挫折しにくい

通信講座なら独学より挫折しにくく、難しい簿記2級でも試験合格まで走り切ることができます。

『独学者は講座受講者よりも途中で挫折する可能性が高くなる』内のアンケート結果で独学者の挫折理由となっていた項目のほとんどを、通信講座ではカバーすることが可能だからです。

▼ 独学者の挫折理由となっていた項目

- 分からないところでつまずいた

⇒ 通信講座:理解できない点は質問できる - 内容が難しかった

⇒ 通信講座:学習内容を噛み砕いて説明してくれるから分かりやすい - 勉強時間が確保できなかった

⇒ 通信講座:勉強の場所や時間に制限がないから続けやすい - モチベーションが保てなかった

⇒ 通信講座:講師・スタッフ・同じ受験生の存在が心の支えになる - 何から手をつけていいか分からなかった

⇒ 通信講座:カリキュラムがあるから勉強手順に迷わない

独学ではどうしても乗り越えられなかったり面倒くさくなることも、通信講座なら解決できます。

独学はやるかやらないかは自分次第だけど、通信講座なら「みんな頑張ってるから自分も頑張ろう」って心理も働くよね

そうそう。独学だとどうしても孤独との勝負になるから、一人でやり抜く自信がない人は断然通信講座がおすすめだね

独学で勉強が嫌になった人も、通信講座なら試験合格まで乗り切れる可能性が高くなります。

短期間で効率よく勉強ができる

通信講座は勉強に必要な環境が既に整っているので、短期間で効率よく勉強できます。

▼ 通信講座の魅力的な環境

- 簿記試験の内容と傾向を熟知したスクールによるオリジナル教材

- 経験豊富な講師による分かりやすい講義

- 合格までの最短ルートを示したカリキュラム

- いつでもどこでも勉強できるWebシステム

一方で独学であれば、勉強開始から試験対策まで全て自分で環境を整えないといけないので、非常に手間と労力がかかります。

▼ 通信講座の魅力的な環境

- 自分で必要な教材を探して購入しなければならない

- 合格までのカリキュラムやスケジュールを自分で考えなければならない

- 何度読んでも分からない点は解決できる教材を探さなければならない

- 試験対策のポイントを自分で抑えなければならない

簿記2級は勉強範囲が広いので、短期間でいかに効率よく勉強できるかが勝負です。

短期間で1発合格を狙いたい人は、通信講座での学習を選びましょう。

教科書だけでは分からない様々なポイントを教えてくれる

通信講座では、経験豊富な講師が教科書だけでは分からない様々なポイントを教えてくれます

▼ 教科書だけでは分からないポイントの例

- 効率的な学習の進め方

- みんながつまづきやすいポイント

- 公式ではない簡単な計算の方法

- 覚えやすい語呂合わせ

- 試験対策のポイント

- 実務での考え方

これらは現場での経験や受講生指導の経験が豊富な講師だから教えられるポイントです。

教材によってはポイントを書いてくれてるけど、なんか頭に入ってないんだよね

わかる。文字だけだと「読んだつもり」になってることも多いよね

文字だと「1回読んで終わり」ということも多いですが、通信講座だと大切な部分は何度も耳にすることになるので嫌でも覚えてしまうパターンはよくあります。

「文字を読むのが苦手」という人は、講義動画を視聴するスタイルの通信講座で勉強しましょう。

勉強開始から試験合格までのスケジュールが立てやすい

通信講座では試験合格までのカリキュラムがあるので、勉強開始から試験合格までのスケジュールが立てやすく便利です。

例えば独学の場合、

- 商業簿記・・・何時間??

- 工業簿記・・・何時間??

と何にどれぐらいかかるか全く分からない状況なので、いつ受験をすればいいか逆算できません。

勉強をしながらなんとなく「これぐらいかな?」と、予定日を予測する必要があります。

しかし、勉強の後半になるにつれて難易度が上がり、受験の予定日が狂ってくるのだ・・・

余計に読めない・・・!!

一方で通信講座の場合、

- 商業簿記・・・30時間

- 工業簿記・・・15時間

とカリキュラムに学習時間があるので、勉強にどれぐらいの時間がかかりそうかある程度予測することができます。

つまり勉強を開始する前から「〇月頃の受験を目標にしよう!」と受験のスケジュールを立てることが可能です。

・・・で、受験日の目途が立ったら何かいいことでもあるの?

と思われるかもしれませんが、勉強開始から試験合格までのスケジュールを立てるメリットは3つあります。

▼ 勉強開始から試験合格までのスケジュールを立てるメリット

- 「ここからここまでは受験期間!」と勉強の覚悟を決められる

- 期間が明確な方が試験合格までダレずに頑張れる

- 試験勉強の効率が上がる

受験日の目安が分かれば、どんな力加減で走ればゴールまで辿り着けるかが分かるようになり、効率的に試験勉強を進めることが可能です。

ゴールが分からないマラソンなんて嫌でしょ?

スケジュールなしに勉強を始めるのは、ただただ走り続けることを求められるハンターハンターの1次試験と同じだよ

う、、、それは精神力が削られそう。

スケジュールを立てないのは、自分でハードルを上げてるようなもんだね

最後まで挫折せずに試験合格を目指したい人は、スケジュールを立てやすい通信講座を利用しましょう。

プロの講師から正しい簿記を学べる

通信講座では、プロの講師から正しい簿記を学ぶことができます。

正しい簿記とは

『正しい知識』と『正しい手順』で『正しい処理』を行う簿記のこと。

独学でも簿記2級に合格することは可能ですが、独学だと間違った解釈で覚えてしまったりイメージが良く分からないまま合格してしまうこともよくあります。

資格取得が目的なら大した問題ではありませんが、簿記を学ぶために資格取得を考えているならプロの講師に正しい簿記を教えてもらわなければなりません。

実際私も簿記3級は独学で合格したけど、今考えたら簿記の本質分からないままで資格取っただけって感じだったよ

いつのまにか手段と目的が入れ違ってることってよくあるよね

▼ 正しい簿記を学ぶべき人

- 経理・税理士・会計士など、仕事で簿記を必要とする人

- フリーランス・自営業者など、経営のために簿記の知識が必要な人

- 投資のため・お金の勉強のためなど、自分のために簿記を学びたい人

特にこのような人は、プロの講師に教わって正しい簿記を学ぶ必要があります。

簿記資格取得が「簿記を学ぶため」と考えている人は、多少お金がかかってもプロの講師から正しい簿記を学びましょう。

簿記の試験対策だけに気を取られず、しっかり簿記の本質を理解しようね

まとめ:通信講座は金額以上の価値がある

今回は『簿記2級試験の難易度から通信講座を選ぶべき理由』について解説しました。

独学でも簿記2級に合格することは可能ですが、短期間で1発合格を狙いたいなら通信講座での勉強がおすすめです。

▼ 独学よりも通信講座を選ぶべき理由

- 独学より挫折しにくい

- 短期間で効率よく勉強ができる

- 教科書だけでは分からない様々なポイントを教えてくれる

- 勉強開始から試験合格までのスケジュールが立てやすい

- プロの講師から正しい簿記を学べる

私自身、学生時代に簿記3級に独学で合格したものの、「簿記とは何か」という本質が分からず通信講座で勉強し直した過去があります。

コスパの良い通信講座を選べば5万円以下で簿記2級試験合格を実現させることも可能なので、簿記を正しく学びたい人はぜひ通信講座を利用してみましょう。

コスパ最強「 スタディング

![]()

![]()

- 魅力1 受講料2万以下の圧倒的な低価格

- 魅力2 WEBテキストの利用によりスマホ1台で学習~試験対策まで完結

- 魅力3 基本講義15時間という短期間で学習できる

高い合格率を誇る「フォーサイト」

- 魅力1 全国平均の約2.89倍(簿記2級 2023年6月試験実績)を誇る高い合格率

- 魅力2 効率的&戦略的な学習を可能にするeラーニングシステム「Manabun」

- 魅力3 カラフル&図解中心の分かりやすいオリジナルテキスト

サポートが手厚い「クレアール」

- 魅力1 『非常識合格法』による効率的な学習システム

- 魅力2 指導歴53年のノウハウから学ぶ実用的な簿記

- 魅力3 1年延長保証制度と質問回数無制限の手厚いサポート

目指せ!簿記2級1発合格!

コメント